マルチタスクは、日本語に訳すと「並行作業」ともいい、効率的に作業を進めるスキルとして注目されています。今回は、マルチタスクの特徴やメリット・デメリット、シングルタスクとの違い、マルチタスクを効率的に行うためにおすすめのタスク管理術などを紹介します。

目次

マルチタスクとは

マルチタスクとは、2つ以上の作業を同時に行うこと、短時間で作業を切り替えながら進めることを意味する言葉です。コンピュータ用語の「multitasking」が由来とされており、これはコンピュータが同時進行で複数の情報処理を実行することを指します。

近年ではビジネスシーンでも使われるようになり、複数の作業(タスク)を1人で対応することを「マルチタスク」と呼ぶようになりました。

【マルチタスクの例】

- 電話対応をしながら、データ入力などの事務処理を進める

- 会議に参加しながら、議事録を作成する

- パソコンで資料を作りながら、スマホで情報を調べる……など

飲食店の例を挙げると、お客さんからの注文を聞いて厨房に伝達する、ドリンクを用意する、テーブルを片づけるなどといった複数の業務を同時に行うことがマルチタスクに該当します。

マルチタスクとシングルタスクとの違い

マルチタスクの対義語として、シングルタスクがあります。シングルタスクとは、1つの作業だけに集中することです。複数の作業を同時に進めるのではなく、取り組む作業は常に1つのみです。「今やっている作業が完了したら、次の作業に取りかかる」というスタイルで作業を進める点がマルチタスクとの違いです。

【シングルタスクの例】

- プレゼン資料を作る

- 製品の検品を行う

- 企画やアイデアを考える

集中力が必要な細かい作業や、思考を巡らせてアイデアを考案するようなクリエイティブな職種などでは、シングルタスク方式で業務を進める人が多い傾向にあります。

マルチタスクとシングルタスクどちらが能率的か?

「マルチタスクが得意な人のほうが仕事ができる」というイメージもありますが、じつはマルチタスク=能率的というのは誤解です。一般的に、人間は1つのことに集中したほうが成果が上がりやすいため、能率的かどうかという観点から比較するとシングルタスクのほうが優れているとされています。

ただし、どのケースにも当てはまるわけではありません。「マルチタスクでスピーディーに進めたほうが良い仕事」と「シングルタスクでじっくりと時間をかけたほうが良い仕事」の両方があるためです。

どちらが能率的かはケースバイケースであり、マルチタスクが求められる場面も多くあります。マルチタスクのメリット・デメリットを把握し、職種や仕事内容、個人的な相性を加味したうえで、上手く業務に取り入れるようにしましょう。

マルチタスクのメリット

マルチタスクには、以下のようなメリットがあります。

業務の全体像を把握しやすい

マルチタスクで複数の作業に関わると、業務の全体像を把握しやすくなることがメリットです。シングルタスクでは全工程の一部のみを集中して行うため、「この作業は何のために必要なのか」や「どれくらい重要なのか」といった視点が欠けやすくなります。

一方、マルチタスク方式で作業を行っていると、スケジュールを管理する「タイムマネジメントスキル」や、さまざまな視点から業務を俯瞰する「広い視野」が養われます。

このようなスキルが身につくと、タスクを単純な工数として捉えるだけでなく、プロジェクトの目標や企業の方針などと紐づける思考が習慣化し、より作業の意図を理解して取り組めるようになります。

突発的な仕事にも対応できる

マルチタスクは、突発的な依頼・急な方向転換などにも素早く対応できることがメリットです。マルチタスクを効率的に進めるためには、自分の抱えるタスクの件数・納期・重要度などを常に把握しておく必要があります。

そのため、複数の業務をこなしているうちに、スケジュールを管理する能力や業務を効率的に処理するスキルを身につけることができます。

さらに、マルチタスクによってタスク同士の関連性を理解できるようになると、「Aのタスクが進められないなら、Bのタスクを先に処理しておく」というように臨機応変に対応しやすくなります。その結果、何らかのトラブルで作業が止まった場合でも、空いた時間を活用して他の仕事を進めることができ、さらなる効率化につながります。

コミュニケーションが円滑になる

マルチタスクが得意な人がいると、チーム全体のコミュニケーションが円滑になることもメリットです。チーム内で自分のタスクを効率良く進めるためには、周りの進捗状況も把握しておく必要があり、自然とコミュニケーションを取る機会が増えるためです。

複数の作業を担当する=仕事で関わる人が増えることにもつながり、プロジェクトメンバーとの関係性も深まります。

また、複数のプロジェクトに関わると、コミュニケーションを通じて経験や知識が豊かになることもメリットです。業務上で得た経験・知識を他のチームやプロジェクトで活かすという好循環が定着し、そこにも新たなコミュニケーションが生まれるでしょう。

マルチタスクのデメリット

マルチタスクには、以下のようなデメリットもあります。

キャパオーバーになりやすい

マルチタスクは複数の業務を同時進行するという特性上、終わりの時期を想定しづらい傾向にあります。複数の業務を担当していると、各タスクの納期が異なっていたり、急に作業が追加されたりするケースも少なくないため、仕事を抱えすぎてキャパオーバーになりやすくなる点がデメリットといえます。

1つのタスクが遅れると、関連する他のタスクにも影響し、複数の業務が停滞してしまうおそれもあります。自分が原因ではなく、外的要因(担当者に連絡がつかない・用意されているはずの資料がないなど)によってタスクの切り替えがスムーズにいかない場合もあるため、自分のタスク処理能力と周囲の進捗状況をきちんと把握し、無理のないスケジュールを組むことが重要です。

生産性が下がる可能性がある

マルチタスクで作業を進めると、生産性が下がる場合があることもデメリットです。マルチタスクでは作業を頻繁に切り替えていくため、タスクごとに見れば少しのタイムロスであっても、それを積み重ねることによって大きなロスにつながっていることがあります。

例えば、資料作成中に頻繁に電話対応をしなければならないような場合、元の作業に戻ったときに「どこまで入力した?」「何をやっているところだった?」と確認して再開するまでに毎回タイムロスが生じてしまうといったケースです。

また、作業の切り替えや周囲の進捗状況などを気にかけるあまり、集中力が切れやすいこともマルチタスクのデメリットといえます。一度切れてしまった集中力を元に戻すまでには約15分かかるともいわれており、結果的に生産性の低下につながってしまう場合もあります。

脳に負担がかかる

マルチタスクでは、タスクの頻繁な切り替えによって、脳に負担がかかることもデメリットです。人間の脳はプレッシャーに弱いことから、マルチタスクに向いていないという見方もあり、「時間が足りない」「忙しすぎる」「間に合わない」といった状況が生じると脳に強いストレスがかかってしまいます。

ストレスで脳が負担を感じると、時間が細切れになったような感覚に陥るケースも少なくありません。この現象は「時間汚染」と呼ばれ、社会学者のジョーン・ロビンソンによって提唱されたものです。

また、「あれもこれも納期までに終わらせないと…」という精神的圧迫や、多数のタスクを抱えたまま過ごすという状況はメンタル面の負担にもなります。焦燥感によってミスを引き起こしやすくなり、ミスを次の仕事でも引きずってしまうという悪循環に陥るおそれもあります。

【無料資料】最適な工数管理方法の選び方と管理ツールの費用対効果

マルチタスクが不得意な人の特徴

マルチタスクが不得意な人には、以下のような特徴があります。

スケジュール管理が苦手

マルチタスクが不得意な人は、スケジュール管理が苦手なことが特徴です。複数の仕事を同じタイミングで依頼されると、「どれから始めればいいかわからない」「納期に焦って混乱してしまう」などとパニックになり、作業が止まってしまうこともあります。

マルチタスクは複数の作業を同時に進めることから、スケジュール管理がより複雑になるため、優先順位をつけることがポイントです。タスクごとの優先順位をつけないと、「重要度の高い作業が納期に間に合わない」といったトラブルにつながるので注意しましょう。

完璧主義で妥協できない

完璧主義の人は、慎重に物事を運びたい・ミスをしたくないと考える傾向にあり、マルチタスクには向いていないといえます。1つの作業に深く集中することは得意でも、短時間で複数の作業を切り替えることは不得意というケースもよく見られます。

また、完璧主義の人は「作業中に話しかけられたくない」「自分が納得するまで仕上げたい」と考えることも多く、複数の作業に取り組むことにプレッシャーを感じたり、それぞれの完成度に満足できなかったりなど、イレギュラーな対応にストレスを感じやすい傾向にあります。

こだわりが強く、細かいことが気になる

完璧主義とも似ていますが、こだわりが強いこと・細かいことが気になることもマルチタスクが苦手な人の特徴です。複数のタスクを同時に進める場合、優先順位や納期などを自己管理する必要がありますが、こだわりが強く細かいことが気になってしまう人は柔軟な対応が不得意な傾向にあります。自分のやりたい手順でしか物事を進められない結果、作業をスムーズに処理できない場合もあるでしょう。

一方で、こだわりが強い・細かいことが気になるという特性は、職人気質が求められる仕事やクリエイティブな職種では成果を上げられる可能性があります。1つのことに集中しないと情報を理解しにくい・タスクを処理しにくいという人は、シングルタスクで業務を進めると良いでしょう。

マルチタスクが求められる仕事

ここでは、マルチタスクが求められる仕事をいくつか紹介します。

医療従事者

医療従事者は人の生死に関わる仕事であり、突発的な出来事(容態急変・緊急搬送など)も少なくないため、その時々の状況を冷静に把握し、さまざまな業務を同時に進めるスキルが求められます。

【医療従事者の業務の例】

- 患者のモニタリング

- 診療記録の作成

- 薬の管理

- 採血や点滴投与

- 検査の手配……など

患者ごとに適した治療や対応が必要であるうえ、1人の患者につきっきりで診察・治療するわけにはいかないことから、マルチタスク能力を鍛えるために「新人向けの模擬的なシナリオベース訓練」なども実施されているほどマルチタスクが求められる職業といえます。

管理職

管理職は、プロジェクトメンバーに割り振った仕事の進捗状況・品質などをチェックする必要があるため、マルチタスクでチーム全体をマネジメントするスキルが求められます。同時に、部下の勤怠管理や心身のケア、チーム内のコミュニケーションなどにも気を配らなければなりません。

【管理職の業務の例】

- 複数のプロジェクトの進捗管理

- 会議や社員研修への出席

- 契約書の作成や確認作業

- 課題解決のための施策立案

- 顧客からの問い合わせ対応

また、部下からアドバイスを求められたり、経営陣から急な方針変更を指示されたりするケースも多くあり、不特定多数のタスクを並行してこなす必要があることが特徴です。複数の部下を持つ場合、誰か1人の不振が業務全体を左右することもあるため、常に状況を正しく把握し、脳内でタスクの優先順位を決め、迅速に処理する能力が求められます。

マルチタスクを効率的に進めるには?

マルチタスクを効率的に進めるために、以下のようなポイントを押さえておきましょう。

タスクを洗い出し、整理する

マルチタスクを効率的に進めるためには、タスクを洗い出してグループ化することが重要です。例えば、「自分が現在抱えているタスクをすべてピックアップし、納期や難易度に沿ってグループ化する」などの方法があります。

タスクを洗い出した後に整理することで、作業量(想定される工数・作業時間)やスケジュールが可視化されやすくなり、適切なタスク管理につながります。

タスクの優先順位を決める

タスクを整理したら、作業の「重要度」と「緊急度」に応じて優先順位をつけます。納期が近いタスクや、周囲の進捗状況に影響するタスクなどを先に処理するようにしましょう。

重要度や緊急度が高いタスクがない場合は、すぐに終わるものから着手します。短時間で処理できるタスクを片づけてから、複雑なタスクに取り組んだほうが効率が良いためです。

関連するタスクをまとめる

タスクを整理すると、「相互に関連するタスク」が見えてきます。とくに、作業が中断する可能性があるタスク(電話の応対・メールの返信・部下からの相談など)はまとめて対応してしまい、作業に集中できる環境を早期に整えることが、最終的な効率化のポイントです。

例えば、決まった時間帯で関連するタスクをまとめて処理できるように、「9:30~11:30は席を外しています」や「電話応対や報告・相談は13:00~15:00にお願いします」など、自分のスケジュールを周知しておくと効果的です。

作業時間を区切る

マルチタスク方式で仕事を行う場合、作業時間をきちんと区切ることが重要です。「このタスクが終わるまで次のタスクには着手しない」というやり方にこだわっていては、タスクがどんどん溜まってしまうためです。

例えば、時間割のようにタスクを割り振ると、いつまでに・どのタスクに着手するかというスケジュールが明確になり、効率的に作業を進められます。

シングルタスクとして処理する

マルチタスクは、シングルタスクの集まりです。すべてのタスクをシングルタスクとして整理・実行すると作業の切り替えがしやすくなり、1つの作業に集中して取り組めるようになります。

なかには、多くの時間や労力・集中力が必要なタスクもあるため、「同時進行で処理するタスク」と「1つの作業に集中するタスク」に分けてスケジュールを組むと良いでしょう。

【無料資料】工数管理を軸にした生産性向上・業務改善の5つのステップ

マルチタスクにおすすめのタスク管理術

マルチタスクが得意な人は、脳内での切り替えが早いことが特徴です。ただし、苦手意識がある人でもマルチタスクを克服できるようになるコツがあります。最後に、マルチタスクで活用できる「タスク管理術」をいくつか紹介します。

①パーキングロット思考

パーキングロット思考とは、「今すぐに対応する必要がない作業は、一旦保留にする」という考え方です。例えば、「データ入力中にプレゼン資料のチェックを頼まれたけど、ひとまず横に置いておこう」など、あえて計画的にタスクを先送りにすることで目の前の作業に集中し、生産性の向上を目指します。

なお、タスクを保留にするときは、緊急性がないかを判断することが重要です。ポイントは「一旦忘れること・頭の中から追い出すこと」であり、本当に忘れてしまわないようにメモなどへ残しておきましょう。

②ポモドーロ・テクニック

ポモドーロ・テクニックは、タスクを進める際にタイマー(時計)を活用した手法です。タスクの時間配分を意識し、「25分間作業をしたら、5分間の休憩を取る」というサイクルを繰り返します。25分作業+5分休憩を1セットとして、4セット(120分)こなしたら長めの休憩をとるケースが主流です。

一定間隔で区切ることによって作業のペースを管理しやすくなり、達成感や自己管理能力も高まるため、ついだらだらと作業をしてしまいがちな人に向いています。

③1×10×1システム

1×10×1システムは、「1分作業→10分作業→1時間作業」の順にタスクを処理していく手法です。抱えているタスクを整理し、以下の3つにグループ化します。

- 1分で処理できるタスク

- 10分で終わるタスク

- 1時間かかるタスク

タスクを仕分けすると「何から始めれば良いか」が明確になり、タスクの累積を防ぐことが可能です。また、細かいタスクを先に処理すれば、複雑なタスクに時間をかけて取り組めるようになるため、モチベーションの向上が期待できます。

④タスクシフト

タスクシフトは、「タスクを切り替えるタイミングをあらかじめ自分で決めておく」という手法で、コロンビア大学が考案しました。人間の脳は、外的要因(急な電話対応など)によってタスクが中断されるとストレスを感じるため、自分主導でタスクを切り替えるシフトを決めておくことで業務効率の向上が期待できます。

例えば、「メールチェックを30分したら、プレゼン資料の作成に移る」などのように切り替えタイミングを決め、能動的にタスクシフトを行います。頭の切り替えやマルチタスクが苦手な人でも、作業の完了(あるいは適切な中断するタイミング)までは集中して取り組むことができ、タスクの切り替えもスムーズに行いやすくなります。

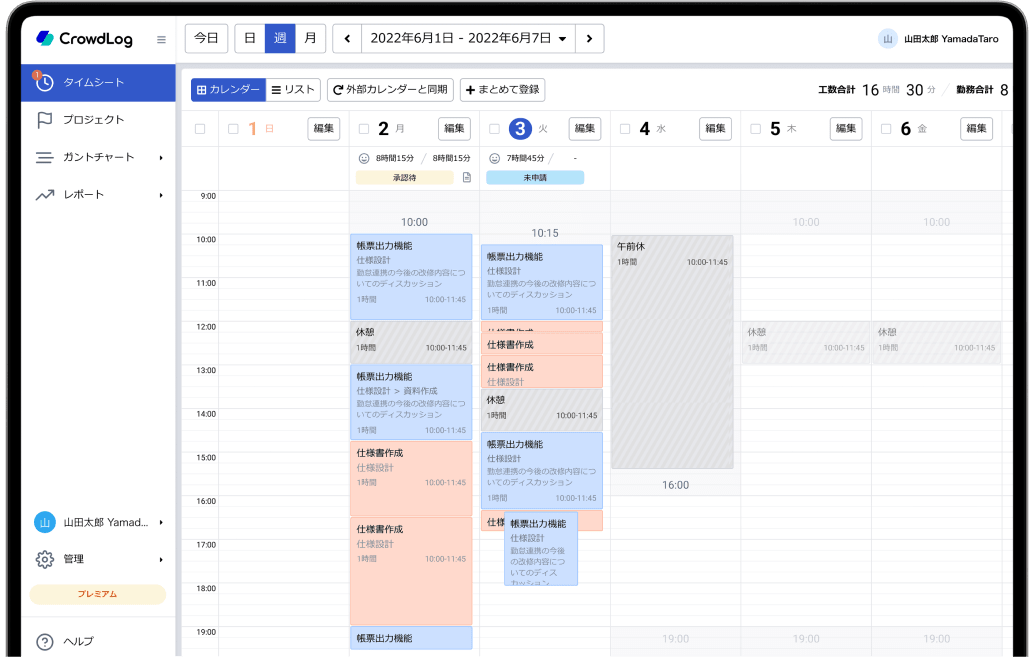

⑤タイム・ブロッキング

タイム・ブロッキングとは、タスクごとの時間を「ブロック」で区切って設定し、そのスケジュール通りに行動する手法です。細かな時間割を作るイメージで、カレンダーツールなどへ記載するとブロッキングがしやすくなります。

【ブロックの例】

- 8:00~8:55 出勤の準備

- 9:00~9:30 出社後、メールチェック

- 9:30~9:40 会議室に移動……など

ブロッキングの際は、「やらなければならない作業」だけでなく、休憩や食事、趣味に費やす時間など、あらゆるスケジュールを反映することがポイントです。あらかじめブロックを細かく設定しておけば「今は何をすべきか?」を考える手間がなくなり、作業に集中することができます。そのため、多数のタスクを抱えているときや、1日のスケジュールをきちんと決める必要があるときに適した方法です。

まとめ

今回は、マルチタスクの特徴やメリット・デメリット、シングルタスクとの違いなどを紹介しました。マルチタスクで作業を進める場合、管理ツールを利用すると業務を効率化できます。管理ツールはいくつかありますが、CrowdLog(クラウドログ)なら半自動でタスクなどを入力でき、GoogleカレンダーやOutlookに表示することも可能です。

外部システムと連携できるため、プロジェクト全体の進捗管理や勤怠管理、原価管理、損益管理といった幅広い用途で活用されています。クラウドログの搭載機能や料金プラン、導入事例などについては、「クラウドログの公式ページ」を参照してください。

【無料資料】プロジェクト生産性を高めて利益を最大化するには?

※参考:CrowdLog |工数管理