ロードマップを作成すると、プロジェクトの進捗状況やスケジュールの可視化、タスクの効率化などに役立ちます。今回は、ロードマップの特徴や種類、マイルストーンとの違い、ロードマップ作成時の手順や注意点などを紹介します。

目次

ロードマップとは何か

ロードマップ(road map)とは、プロジェクトの大まかな計画を立てるときに使う「工程表」や「進行計画表」のことです。直訳すると「道路地図」という意味になり、言葉のとおりプロジェクト進行における地図のような役割を果たします。

ロードマップを作成してスケジュールやタスクを共有すれば、チームメンバーや関係部署間で連携が取りやすくなり、プロジェクト全体を俯瞰的な視点で捉えることができます。

ロードマップが活用される状況

ロードマップは、企業の戦略や目標をもとに、プロジェクト計画を策定する際に活用されています。

例えば、プロジェクトの立ち上げ時にロードマップを作成すれば、ゴールまでの道のりが明確になるため、メンバーがスムーズに各自のタスクを遂行できます。

また、プロジェクトの方向性や進捗状況をステークホルダー(顧客・取引先・株主など)へ伝える際にも活用されています。説明資料としてロードマップを提示すれば、プロジェクトの全体像や工程などを視覚的にわかりやすく伝えることができます。

マイルストーンとの違い

ロードマップと混同されやすい言葉として、マイルストーンがあります。マイルストーンとは、プロジェクトの通過点・節目に設定する「中間目標」のことです。

- ロードマップ:プロジェクト全体の計画を俯瞰するための「工程表」のこと

- マイルストーン:プロジェクトの進捗を測るための「中間目標」のこと

マイルストーンは、ロードマップを作成する過程で設定するものです。各工程の節目などにマイルストーンを設定すれば、プロジェクトの進捗状況や達成度を把握することができます。とくに長期プロジェクトの場合、計画通りに進んでいるかどうかを把握しづらいため、マイルストーンを短い間隔で設定するケースもあります。

ロードマップの種類

ロードマップは、「プロジェクトロードマップ」「プロダクトロードマップ」の2種類に大きく分かれます。それぞれの概要は以下の通りです。

プロジェクトロードマップ

プロジェクトロードマップとは、プロジェクト全体の計画表のことです。プロジェクトの目標や、タスクの内容・期日などの情報を記載します。

ビジネス上で「ロードマップ」と呼ばれるものは、プロジェクトロードマップを指すことが一般的です。

プロダクトロードマップ

プロダクトロードマップとは、製品を開発するプロセスをまとめた計画表のことです。

製品開発に限定した計画表であり、製品の特性や方向性、タスクの内容や優先順位、各工程の担当者などを細かく記載します。

ロードマップ作成の目的

ロードマップを作成する目的として、以下のようなものが挙げられます。

プロジェクトの目標や期限を明確にするため

ロードマップを作成する主な目的は、プロジェクトの目標と期限を視覚化するためです。

例えば、「前年比の売上10%UP」「〇月〇日までに成果物を納品する」など、数値や期日は具体的に設定することがポイントです。

目標や期限が明確になると、従業員のモチベーションアップにつながり、作業効率の向上が期待できます。

プロジェクトの進捗状況を把握するため

ロードマップ上にスケジュールやマイルストーンが明記されていることで、プロジェクトの進捗状況を把握しやすくなります。

どこまでタスクが進んだか、計画通りに進行しているかなどの点を視覚的にチェックすることができるためです。

また、作業が遅延していることに早い段階で気づけるため、再スケジュールやリソース調整も迅速に実施できます。

プロジェクトの情報を共有するため

ロードマップの作成には、メンバー間でプロジェクトの情報を共有し、認識のズレを防ぐ目的もあります。

また、クライアントへ情報共有をする際にロードマップを作成しておくと、プロジェクトの概要や全体的な流れをスムーズに伝えることができます。

ロードマップを作成するメリット

ロードマップを作成すると、以下のようなメリットを享受できます。

課題を早期発見できる

ロードマップを作成するメリットは、プロジェクトの目標達成までの道のりを可視化できることです。プロジェクト全体の進行状況・タスクごとの進捗状況が明確になることで、現状と目標のギャップを常に把握でき、課題の早期発見につながります。

課題が深刻化しないうちに解決できるケースも増え、効率的なプロジェクト進行に役立ちます。

指針を明確にできる

ロードマップを作成すると、プロジェクトの指針を明確にできることがメリットです。プロジェクトの全体像や最終目標(ゴール)、ゴールへ至るプロセスなどが把握しやすくなり、チームメンバー全員が同じ方向へ進めるためです。

また、指針がはっきりすることでコミュニケーションが円滑になり、情報共有や意思決定もスムーズになります。

リソースを最適化できる

ロードマップの作成によって、工程ごとに必要なリソース(資金・人材・設備など)が予測しやすくなり、効率的に配分できる点もメリットです。遅延している工程があれば人材をアサインしたり、前倒しできている工程があれば次の工程を早める手配をしたり、状況に応じて柔軟な対応ができます。

限られたリソースを必要な工程・タスクに充てることで、無駄が発生しにくくなるのも利点です。

ロードマップ作成手順

ロードマップを作成する際は、次のような手順で進めます。

①プロジェクトの目標を決める

②目標達成の期日を定める

③現状のリソースを把握する

④課題を洗い出す

⑤課題の解決策を検討する

⑥マイルストーンを設定する

⑦時系列の計画表を作成する

⑧プロジェクトメンバーと共有する

以下で、それぞれの手順について解説します。

①プロジェクトの目標を決める

ロードマップを作成する場合、まずはプロジェクトの目標を決めます。「今期の売上目標1,000万円」のように定量的な目標にすることで、必要なタスクやスケジュールを具体化することができます。

なお、プロジェクトの規模が大きい場合はゴールが漠然として実感しづらいことも多いため、最初の段階で重要なマイルストーンを設定するケースもあります。(マイルストーンの設定については⑥をご参照ください)

②目標達成の期日を定める

次に、目標をいつまでに達成するかを設定します。目標達成の期日は、決算期やクライアントへの納品日に合わせて設定するケースが一般的です。

期日を短く設定しすぎると、無理が生じてトラブルの原因になることもあるため、目標達成までに必要な期間を正確に逆算し、余裕を持ったスケジュールを設定しましょう。

③現状のリソースを把握する

目標と期日を決めたら、現状のリソースを把握します。プロジェクトに関わるメンバーの人数や構成、プロジェクトの予算などをそれぞれデータ化し、客観的に把握することが大切です。数値でリソースを把握できると、精度の高い分析が可能です。

なお、正確な数値で現状を把握するために、③と④の工程の間に「データ収集」の工程を挟むケースもあります。

④課題を洗い出す

現状のリソースを把握したら、プロジェクト進行上の課題を洗い出します。メンバーのスキルや人数が不足していないか、計画に矛盾点はないかなど、課題やトラブルを想定しながら検討を行います。

現状をさまざまな視点から分析することで課題が浮かび上がるため、プロジェクトマネージャーやリーダーだけでなく、適宜メンバーの意見も聞きながら進めることが重要です。

⑤課題の解決策を検討する

課題を洗い出したら、それぞれの解決策を検討します。プロジェクトが始まる前に解決できる課題については、この段階で修正・解決します。

想定される課題に対する解決策を用意しておけば、不測の事態が起こりにくくなり、プロジェクト進行が円滑になります。

また、想定した課題と解決策をセットで記録しておき、ノウハウとして社内に蓄積することもできます。

⑥マイルストーンを設定する

プロジェクトの節目には、マイルストーンを設定します。地点ごとに目標を設定することでメンバーが成果を実感しやすくなり、着実に目標達成に近づくことができるためです。

マイルストーンを設定する単位(1週間・1カ月・1年など)はプロジェクトの規模によって異なり、工程が切り替わるタイミングに合わせて設定するケースもあります。

⑦時系列の計画表を作成する

続いて、「プロジェクトの工程」と「設定したマイルストーン」を時系列に並べます。計画表の大枠を作成し、重要なタスクが見やすいように整理する工程です。なお、ロードマップを作成する方法はいくつか種類があります。ガントチャートや計画表など、プロジェクトに応じて使いやすいツール・手段を選ぶようにしましょう。

⑧プロジェクトメンバーと共有する

ロードマップが完成したら、プロジェクトメンバーや関係者と共有します。ロードマップを共有することでプロジェクトの方向性や進め方が明確になり、プロジェクトの一員としての責任感が生まれることで、従業員のモチベーションアップにつながります。

ロードマップ作成の際の注意点

ロードマップを作成する際は、以下のような点に注意しましょう。

タスクやマイルストーンに期限を設定する

ロードマップに掲載するタスクやマイルストーンには、1つずつ期限を設定しましょう。

タスクに期限がないと、優先順位がわかりにくかったり、プロジェクト全体の遅延につながったりするため注意が必要です。

また、マイルストーンにも期限を設定することで、プロジェクト全体の進捗状況や達成度を把握しやすくなります。

見やすさを損なわないようにする

ロードマップを作成する際は、見やすさを損なわないように気を付けましょう。

詳細なスケジュールまで反映させると、工程表が複雑で見づらくなり、状況の把握も難しくなります。

プロジェクトの全体像や方向性をわかりやすく表すためにも、ロードマップ上ではスケジュールを細かく設定しすぎないように注意しましょう。

具体的な数値目標を設定する

ロードマップを作成する際には、必ず数値目標を設定します。目標があいまいだと、プロジェクトの進捗状況や達成度を把握しづらいためです。

例えば、「今月中に〇個販売達成」のように目標を定量化し、具体的な数値をもとに成果を判断できるようにします。

スケジュールに余裕を持たせる

必要に応じて計画を修正できるよう、スケジュールに余裕を持たせてロードマップを作成することもポイントです。

想定外のトラブルや修正・変更にも対応しやすくなり、計画通りに進まない場合でも柔軟にスケジュールを調整することができます。

ただし、余裕がありすぎるとプロジェクトの遅延やモチベーション低下を招く要因になるケースもあるため、適度な余裕に留めておきましょう。

「クリティカルパス」を明記する

大規模なプロジェクトでは、タスクの量や数が増えます。タスク間の依存関係も複雑化するため、進捗に遅れが生じるとプロジェクト全体に影響する「クリティカルパス(※)」をロードマップ上に明記することが大切です。

クリティカルパスを各メンバーが把握することで、自分の担当工程との関係性を理解したり、プロジェクト内での立ち回り方を工夫したりといった自主的な取り組みに役立ちます。

(※)クリティカルパスとは、プロジェクト全体のスケジュールに影響を及ぼすような重要な工程・タスクのこと

ロードマップ作成に用いるツール・手段

ここでは、ロードマップ作成に役立つツール・手段をいくつか紹介します。

計画表

計画表は、タスクやスケジュールを時系列で管理するために作成するものです。計画表に記載されたタスク・スケジュールを踏まえてロードマップを作成すれば、優先順位や期限を判断する時間を短縮することができます。

ガントチャート

ガントチャートは、プロジェクトの開始から完了までに行うすべてのタスク・スケジュールをまとめた帯状のグラフのことです。タスクにかかる期限が長いのか短いのかが視覚的にわかるため、ロードマップ作成に役立ちます。

また、ガントチャート上のタスクをロードマップに合う粒度に統合または細分化して記載することもできます。

フローチャート

フローチャートは、プロジェクトの工程やワークフローを視覚的にまとめたものです。フローチャートを用いてロードマップを作成すると、タスクやスケジュールを図・グラフなどでわかりやすく表現できるため、プロジェクトメンバーの理解を助けることができます。

WBS

WBS(Work Breakdown Structure:作業分解構成図)は、行うべきタスクを洗い出し、ツリー上にまとめたものです。

最小単位のタスクは可能な限り細分化した形で記載するため、WBS上のタスクをもとにロードマップを作成すると、作業の抜け漏れを防ぐことができます。

まとめ

今回は、ロードマップの種類やマイルストーンとの違い、ロードマップを作成する手順や注意点、おすすめのツール・手段などを紹介しました。

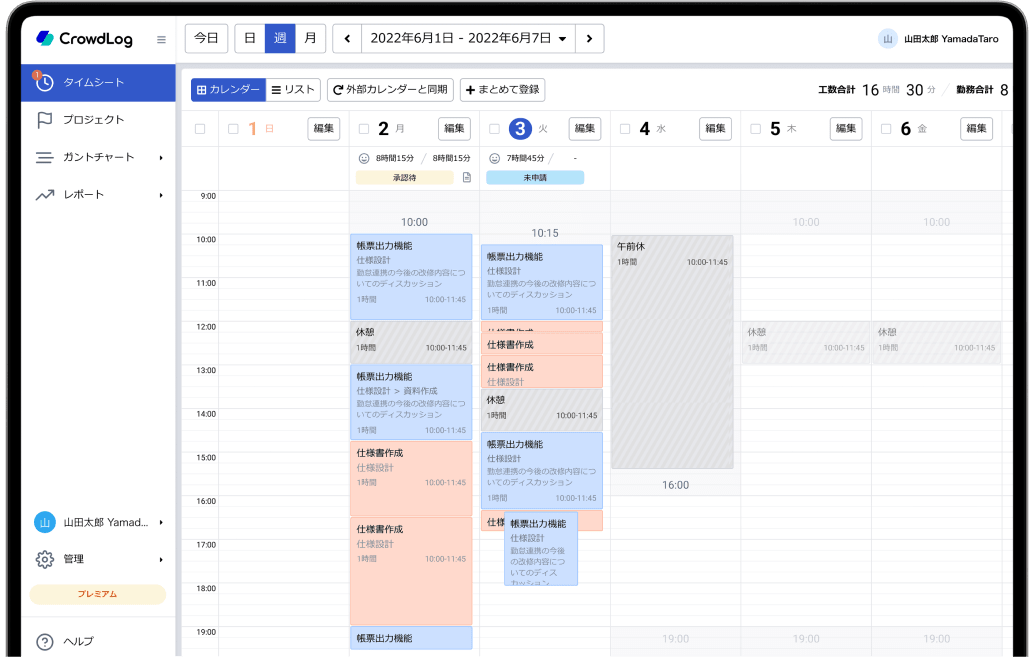

ロードマップを作成する場合、「クラウドログ」のようなプロジェクト管理ツールを導入したほうが作業を効率化できます。メンバーの作業時間やスケジュールを可視化でき、プロジェクトごとの進捗状況や原価をきちんと把握することが可能です。

また、工数管理・勤怠管理などの機能を搭載しており、入力作業を半自動化できるため、ロードマップやガントチャートの作成にかかる手間を減らすことができます。クラウドログの詳細については、以下のページをご参照ください。

※参考:CrowdLog |工数管理