東京情報システム株式会社は、電話設備やネットワーク環境の設計・施工・保守を手がける総合エンジニアリング企業として、幅広い業種の企業インフラを支えています。

ソリューションサービス部では、四半期ごとに訪れる繁忙期の業務量把握と、部門間の協力体制の可視化を目的に、3年前からExcelでの工数管理に取り組んでいました。しかし、集計・分析の手間や入力精度の課題から、2024年8月にクラウドログを導入。運用開始から半年で、詳細な業務分析と高い入力率を実現しています。

ここまでの成果と運用の工夫について、ソリューションサービス1部 副部長 有田 航様とグループリーダー 石行 博明様にお聞きしました。

ソリューションサービス1部 グループリーダー 石行 博明

背景

- 業務が集中する繁忙期には部門間で業務を代行し合うが、その工数配分が不透明だった

- Excelで工数管理に取り組むも、集計・分析作業に膨大な時間がかかっていた

- 他部署に対して行うサポートなど、本来の業務以外の活動について実態把握が困難だった

- メンバーによる入力率が低く、データの精度や信頼性に課題があった

決め手

- 直感的で使いやすいUIにより、メンバーの入力負担を最小限に抑えられる

- スマートフォンからも入力でき、地方出張が多い現場作業にも対応可能

- 案件別、業務別、メンバー別など多角的な集計・分析機能が充実

- 導入時の課題解決や他社比較資料の作成など、クラウドログのサポートが手厚かった

効果

- 移動や会議、事務作業など、従来見えなかった業務が可視化

- 定量データに基づいた業務の振り返りを実現

- 正確な数値による部門の稼働状況の報告と人員配置判断への活用

- 週次での入力率チェックと個別フォローにより、入力率がほぼ100%に向上

正しい工数把握の必要性が近年急激に高まってきた

御社の事業概要をお教えください。

石行 博明様(以下、敬称略):私たちは、オフィス移転などに伴う情報通信設備の設計・工事・保守を総合的に手がけています。お客様となる企業の規模は数十名から数千名までと幅広く、電力や通信など公共性の高い業態も多く含まれます。当社の規模は140名で小回りが利きやすいことから、迅速に対応することで一定の評価をいただいてきました。

有田 航様(以下、敬称略):私たちソリューションサービス1部は電話設備や配線工事を担当し、同2部がITインフラを担当しています。いずれも導入だけでなく、その後の保守も含めて一貫して対応しています。コロナ禍で一時的に低迷したものの、現在オフィス移転やリモートワーク環境の構築案件が増加し、以前よりも業務量は増えているというのが実態です。

工数管理に取り組むようになった背景をお聞かせください。

石行:私たちの仕事は需要の波が大きく、特に3月と9月は業務が集中する繁忙期となります。この時期には、我々ソリューションサービス部門だけでは対応が難しくなることもあり、営業部門のメンバーが業務をサポートするケースもあります。

しかし、部門間でどれだけ工数を融通し合っているのかが見えづらく、全体の稼働状況を正確に把握することが困難でした。そのため、メンバーの稼働状況を定量的に把握する必要性が以前から指摘されており、工数管理の重要性は認識されていました。

これまでにも何度か工数管理の実現を目指しておりましたが、最適なツールが見つからないなどの理由で、なかなか実現に至らない状況が続いていました。

有田:そのような状況の中、働き方改革や残業規制が厳しくなるなど時代的な背景の変化もあり部門の稼働状況の可視化の必要性がさらに高まってきました。

各メンバーがどの案件にどれだけ時間を使っているか把握し、業務の最適化や適切な人員配置につなげたいと考えたのも経営効率を考えると当然の流れでした。そこでExcelを活用した管理を本格的に開始したというわけです。

Excelからの脱却、使いやすさでクラウドログを選ぶ

工数管理に取り組むようになった背景をお聞かせください。

石行:私たちの仕事は需要の波が大きく、特に3月と9月は業務が集中する繁忙期となります。この時期には、我々ソリューションサービス部門だけでは対応が難しくなることもあり、営業部門のメンバーが業務をサポートするケースもあります。

しかし、部門間でどれだけ工数を融通し合っているのかが見えづらく、全体の稼働状況を正確に把握することが困難でした。そのため、メンバーの稼働状況を定量的に把握する必要性が以前から指摘されており、工数管理の重要性は認識されていました。

これまでにも何度か工数管理の実現を目指しておりましたが、最適なツールが見つからないなどの理由で、なかなか実現に至らない状況が続いていました。

有田:そのような状況の中、働き方改革や残業規制が厳しくなるなど時代的な背景の変化もあり部門の稼働状況の可視化の必要性がさらに高まってきました。

各メンバーがどの案件にどれだけ時間を使っているか把握し、業務の最適化や適切な人員配置につなげたいと考えたのも経営効率を考えると当然の流れでした。そこでExcelを活用した管理を本格的に開始したというわけです。

クラウドログを選んだ経緯を教えていただけますか。

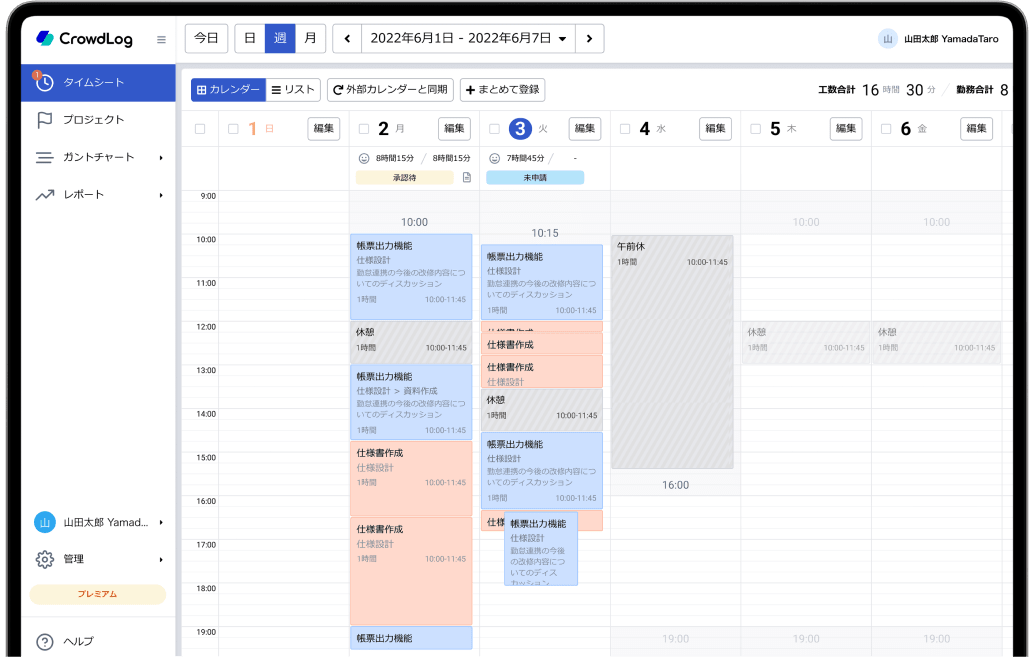

石行:初めて画面を見たときに、表示が整理されていて視認性が高く、直感的に操作できると感じたことはよく覚えています。一方、他社製品には勤怠管理やグループウェア機能が含まれていたり、オンプレミス型であったりと、どれも工数管理に特化しているとは言いがたい印象を受けました。

そうした中で、実際に1か月のトライアル期間を設けたところ、メンバーからは「クラウドログがExcelより格段に使いやすい」と好評でした。検討に多くの時間を割けたわけではありませんが、短期間でも一定の評価が得られたことは大きな決め手となりました。

また、クラウドログはスマートフォンからの入力にも対応しており、地方出張の多い当社の業務スタイルとも非常に相性が良いと感じました。

有田:レポート機能が充実している点も魅力的でした。従来は複数のExcelシートを合算しなければなりませんでしたが、経営層への報告に必要な集計・分析が簡単にできることにも可能性を感じました。

入力率約100%がもたらす意識変化とマネジメント改善

導入時のサポートや工夫について教えてください。

石行:クラウドログの担当の方が、稟議を上げる際に必要な、他社ツールとの比較表を作成してくれたのはありがたかったです。本来の業務が忙しい時期でしたが、サポートがあったおかげでスピーディに社内の決裁を得るのに役立ちました。

有田:導入にあたっては、クラウドログのアドバイスも参考にしながら、メンバーが無理なく使い始められるような工夫を行いました。最初から業務内容を細かく項目設定してしまうと、入力の手間が増えてメンバーの抵抗感が強くなると考え、まずはシンプルな構成で運用をスタートしました。

その後、メンバーが操作に慣れ、運用が定着してきたタイミングで項目を段階的に追加していく方法を取りましたが、この進め方が結果的によかったと感じています。

導入後、どのような効果が得られましたか?

石行:プロジェクトごとの業務実態が正確に把握できるようになったことが、最大の効果だと考えています。前述のように、導入当初は、業務内容を今よりも大まかに分類していましたが、運用を続ける中で「プレ活動」「ドキュメント作成」「移動時間」など、本来の構築・保守業務以外の項目を段階的に増やしていったことが、正確な把握につながったのだと思います。

たとえば営業のサポートを行う「プレ活動」を分類して集計できるようになったことで、特定のメンバーがこの「プレ活動」にかなりの時間を割かれている実態が明らかになりました。これはExcel管理では不可能だった案件別・業務別・メンバー別のクロス集計が可能になったからこその成果です。その結果として、プロジェクトの採算性もより正確に把握できるようになりました。

有田:導入当初の課題であった入力率の低さに対しても、地道なフォローを重ねたことで改善が見られました。毎週金曜日に全メンバーのタイムシートをチェックし、入力漏れがあれば個別に声をかける取り組みを続けた結果、導入当初は7割程度だった入力率が、現在ではほぼ100%まで向上しています。

週次での入力を徹底したことで、月の途中でも残業が多くなりそうなメンバーを早期に把握できるようになり、管理側としても柔軟に対策が打てるようになった点は大きなメリットです。

また、こうした取り組みを通じて、メンバーの意識変化が現れました。以前は「工数管理を指示されたから」と受け身で入力していたメンバーも、自身の業務の振り返りに活用できることを実感したようで、現在では自発的な入力が増えてきました。

石行:プロジェクトマネジメントの質という点でも、効果を実感しています。特に、若手メンバーの作業状況が可視化されたことで、適切なタイミングでサポートできるようになりました。面談の際に、実際の稼働データをもとにするため、具体的な振り返りと今後の計画策定が可能になりました。

適切な人員配置のためにも“正しい情報”が必須

今後、クラウドログをどのように活用していきたいですか。

石行:蓄積された工数データを分析し、見積金額の精度を向上させたいと考えています。費用対効果が見合っていないケースを早期に発見し、必要に応じて金額を再交渉するなど、適切な判断ができる状態を理想としています。

また、繁忙期を含めた年間のデータを取得し、営業職が技術部門の業務を、逆に技術職が営業の業務をクロスして行っている状況を数値的に把握したいです。ゆくゆくは人員配置、増員などを含め、組織改善の検討材料とするのが当面の目標です。

有田:各人が現在よりも生産性を高めていくことも重要です。削減できる業務や最適化できる部分を見つけていきたいですが、細かく管理しすぎるとかえってメンバーを萎縮させてしまう懸念も感じます。全員が気持ちよく働けるように、管理のバランスを見極めていきたいです。

工数管理を検討している企業へのメッセージをお願いします。

石行:今後も労働時間の適切な管理が求められるのは間違いありません。短い時間でいかに成果を出すかがますます求められるでしょう。正しい実態を把握するのがまずは第一歩であり、工数管理は必須ツールだと思います。